はじめに:あなたの言葉が、読者の心に深く響く瞬間

ブログを書く皆さん、こんにちは!「書いているのに、なぜか読者の反応が薄い…」「もっと心に響く文章を書きたいけれど、どうすればいいか分からない…」そんな風に感じたことはありませんか?あなたの言葉が、砂漠に水をまいたように、投稿しても投稿しても、読者からの反応がないと感じる時、もしかしたらあなたは、読者の「心の奥底」に触れる鍵を見つけられていないのかもしれません。

でも、安心してください。今日、私たちはその鍵を見つける旅に出ます。このブログ記事では、AI(人工知能)の分析力を活用しながら、フロイト、ユング、アドラーといった偉大な心理学者たちの洞察、そしてNLP(神経言語プログラミング)の知見を融合させ、読者の心を深く理解し、真に響く文章を書くための「ライティング術」を、心理学者による最先端の講義を受けているかのように、優しく、そして具体的に解説していきます。

「心理学なんて難しそう…」「AIってどう使えばいいの?」そんな不安を感じる必要は全くありません。私たちは、あなたが挫折することなく、一歩ずつ確実に「読者の心を掴む」スキルを身につけられるよう、応援し、励まし、時には労わりの言葉をかけながら、丁寧にガイドしていきます。この記事を読み終える頃には、あなたは少し成長して、あなたがこれから書く文章も、読者の疑問や不安を解消してくれる文章になって、人間関係の改善を図ってくれる文章になって、お金の不安を癒してくれるような文章になって、そんな満たされた気分にしてくれる「魔法の言葉」へと変わっていくはずです。さあ、あなたの言葉が、読者の心に深く響く瞬間を、一緒に創り出しましょう!

第1章:心の奥底に眠る「読者の声」を聴く:心理学とAIが解き明かす検索意図

読者の心を掴む文章を書くためには、まず読者が何を求めているのか、その「検索意図」を深く理解することが不可欠です。しかし、読者の検索意図は、表面的なキーワードだけでは見えてこない、もっと深い「心の声」が隠されていることがあります。ここでは、心理学の視点とAIの分析力を組み合わせることで、その「心の声」を解き明かす方法を探っていきましょう。

1. 読者の「無意識」に寄り添う:フロイト、ユング、アドラー心理学からの洞察

私たちは皆、意識していることだけでなく、無意識のうちに様々な感情や欲求を抱えています。読者の検索意図もまた、その無意識の領域に深く根ざしていることがあります。ここで、心理学の巨匠たちの知見を借りて、読者の「無意識」に寄り添うヒントを探ってみましょう。

フロイトの「無意識」:隠された欲求を読み解く

ジークムント・フロイトは、人間の行動や思考の多くが無意識によって決定されると考えました。読者が特定のキーワードで検索する時、その背後には、彼ら自身も気づいていないような「隠された欲求」が潜んでいるかもしれません。例えば、「ブログ 収益化」と検索する読者は、単にお金を稼ぎたいだけでなく、「経済的な自由を手に入れたい」「将来への不安を解消したい」といった、より深い欲求を抱いている可能性があります。

AIは、大量のデータから読者の行動パターンや関連キーワードを分析することで、これらの隠された欲求のヒントを見つけ出す手助けをしてくれます。AIが提示するデータから、読者の「本当の願い」を想像し、その願いに寄り添う言葉を選ぶことが、読者の心を掴む第一歩となります。

ユングの「集合的無意識」:普遍的なテーマに共鳴する

カール・グスタフ・ユングは、個人的な無意識のさらに奥に、人類共通の経験やイメージが蓄積された「集合的無意識」が存在すると提唱しました。読者が共感する文章には、この集合的無意識に響くような、普遍的なテーマや「元型(アーキタイプ)」が織り込まれていることが多いです。例えば、「成功」「成長」「克服」「冒険」といったテーマは、時代や文化を超えて人々の心に響きます。

AIは、過去の成功事例やトレンド分析を通じて、どのようなテーマやストーリーが多くの人々に共鳴しやすいかを教えてくれます。あなたのブログ記事に、読者の集合的無意識に語りかけるような普遍的なメッセージを込めることで、より多くの人々の心に深く響く文章を創り出すことができるでしょう。

アドラーの「目的論」:読者の「目的」を明確にする

アルフレッド・アドラーは、「人間は目的のために行動する」という「目的論」を提唱しました。読者があなたのブログ記事を読む目的は何でしょうか?「問題を解決したい」「新しい知識を得たい」「共感したい」「癒されたい」など、様々な目的があるはずです。読者の検索意図の背後にある「最終的な目的」を明確にすることが、彼らの行動を促す文章を書く上で重要です。

AIは、読者の検索クエリ(検索窓に入力した単語や質問)から、彼らが最終的に何を達成したいのか、どのような状態になりたいのかを推測する手助けをしてくれます。例えば、「AIツール 比較」と検索する読者は、単にツールの情報を知りたいだけでなく、「自分に最適なツールを見つけて、ブログ運営を効率化したい」という目的を持っているかもしれません。読者の目的を理解し、その目的に向かって背中を押すような言葉を選ぶことで、あなたの文章は読者にとっての「道しるべ」となるでしょう。

2. AIが映し出す読者の本音:データから読み解く潜在的ニーズ

心理学の洞察で読者の無意識に寄り添う準備ができたら、次はAIの力を借りて、データから読者の「本音」や「潜在的ニーズ」を具体的に読み解いていきましょう。AIは、膨大な情報を高速で分析し、人間だけでは気づきにくいパターンや関連性を見つけ出すことができます。これは、読者の心の中を映し出す「高性能なレントゲン」のようなものです。

AIを活用した読者の本音・潜在的ニーズの読み解き方:

1.キーワード分析ツールの活用:GoogleキーワードプランナーやAhrefs、SEMrushなどのAI搭載型キーワード分析ツールは、検索ボリューム(1か月間にどれだけ検索されているかの指標)、関連キーワード、競合の状況など、読者の検索行動に関する詳細なデータを提供してくれます。これらのツールを使って、単一のキーワードだけでなく、複合キーワードやLSIキーワード(メインキーワードに対して、文脈上関連性が高いと判断される単語やフレーズ)を深く掘り下げてみましょう。AIは、これらのキーワードが示す読者の「具体的な悩み」や「知りたいこと」を浮き彫りにしてくれます。

2.競合コンテンツのAI分析:あなたのブログの競合となる記事やウェブサイトをAIに分析させてみましょう。AIは、競合記事がどのような構成で、どのような言葉遣いをし、どのような情報を読者に提供しているかを解析し、その記事がなぜ上位表示されているのか、読者からどのような反応を得ているのかを教えてくれます。これにより、読者が競合記事に求めている「満たされていないニーズ」や「さらに深掘りしてほしい情報」を見つけることができます。

3.SNSやQ&AサイトのAI監視:Twitter、Reddit(実用的で役に立つアメリカで大人気の投稿サイト)、Yahoo!知恵袋などのSNSやQ&Aサイトは、読者の「生の声」が溢れている宝庫です。AIツール(ソーシャルリスニングツールなど)を使って、あなたのブログのテーマに関連するキーワードでこれらのプラットフォームを監視し、読者がどのような疑問を抱き、どのような言葉で感情を表現しているかを分析しましょう。AIは、読者の「リアルな悩み」や「共感ポイント」を教えてくれます。ここには、あなたのブログのテーマで取り上げる事によって、解決可能な「読者が答えを求めている課題」が隠されています。

読者からの質問にヒントを得てモチベーションを維持する秘訣について、以下の記事で解説しています。

4.読者アンケートやコメントのAI解析:もしあなたのブログにコメント欄があるなら、そこに寄せられる読者の声は貴重なデータです。また、読者アンケートを実施することも非常に有効です。AIにこれらのテキストデータを解析させ、「読者が最も関心を持っているテーマ」「改善してほしい点」「ポジティブな感情が表現されている言葉」などを抽出してもらいましょう。AIは、読者の「直接的なフィードバック」を効率的に分析し、あなたのブログ改善に役立つインサイト(隠れた心理や意味や本質)を提供してくれます。

AIは、データという「客観的な事実」から、読者の「主観的な本音」を導き出す手助けをしてくれます。これらのAI分析を通じて得られた読者の潜在的ニーズを理解し、あなたのブログ記事に反映させることで、読者は「まさにこれが知りたかった!」「私の気持ちを分かってくれている!」と感じ、あなたのブログに強い信頼を寄せるようになるでしょう。

3. 読者の感情を動かす言葉の力:NLP(神経言語プログラミング)の視点

読者の心を掴む文章を書く上で、言葉の選び方や表現方法は非常に重要です。NLP(神経言語プログラミング)は、言葉が人間の思考や行動にどのように影響を与えるかを研究する学問であり、ライティングに応用することで、読者の感情を動かし、行動を促す強力なツールとなります。あたかも、あなたの言葉が「読者の心に直接語りかける」ようなものです。

NLPの視点から見た、読者の感情を動かす言葉の力:

1.VAKモデルの活用:V:視覚・A:聴覚・K:身体感覚に訴えかける言葉 NLPでは、人間が情報を処理する際に、主に「視覚(Visual)」「聴覚(Auditory)」「身体感覚(Kinesthetic)」のいずれかを優位に使うと考えます。あなたの文章に、これらの感覚に訴えかける言葉をバランス良く盛り込むことで、より多くの読者の心に響く文章を書くことができます。

•V-視覚優位の読者へ:「想像してみてください」「鮮やかな」「光景が目に浮かぶ」など、具体的なイメージを喚起する言葉。

•A-聴覚優位の読者へ:「耳を傾けてください」「響き渡る」「声が聞こえる」など、音や会話を連想させる言葉。

•K-身体感覚優位の読者へ:「感じてください」「温かい」「心に触れる」など、触覚や感情に訴えかける言葉。 AIは、あなたの文章がVAKモデルのどの要素に偏っているかを分析し、バランス良く表現を調整する提案をしてくれます。これにより、より多くの読者があなたの文章を「自分ごと」として感じられるようになるでしょう。

2.ミルトンモデルとメタモデル:言葉の「曖昧さ」と「具体性」を使い分ける NLPには、言葉の「曖昧さ」を活用して読者の想像力を刺激する「ミルトンモデル」と、言葉の「具体性」を高めて誤解を防ぐ「メタモデル」という概念があります。これらを使い分けることで、読者の心をより深く掴むことができます。

•ミルトンモデル(曖昧さ):「あなたはきっと…と感じるでしょう」「誰もが知っているように…」など、読者に解釈の余地を与えることで、自分自身で答えを見つけさせるような表現。特に導入部分や感情に訴えかける部分で有効です。

•メタモデル(具体性):「具体的に〇〇をします」「その結果、〇〇が得られます」など、曖昧な表現を避け、事実や詳細を明確に伝える表現。特にノウハウや解決策を提示する部分で有効です。 AIは、あなたの文章がミルトンモデルとメタモデルのどちらに偏っているかを分析し、目的に応じた表現の使い分けを提案してくれます。これにより、読者の想像力を刺激しつつ、必要な情報を正確に伝えることができるようになります。

3.リフレーミング:視点を変え、ポジティブな意味を与える リフレーミングとは、物事の枠組み(フレーム)を変えることで、その意味や解釈を変えるテクニックです。読者が抱えるネガティブな感情や問題に対し、リフレーミングを用いることで、新たな視点を提供し、ポジティブな意味を与えることができます。例えば、「ブログ運営は大変だ」という読者のネガティブな感情を、「ブログ運営は、あなたの成長を促す素晴らしい挑戦だ」とリフレーミングすることで、読者のモチベーションを高めることができます。 AIは、あなたの文章が読者に与える印象を分析し、よりポジティブなメッセージにリフレーミングする提案をしてくれます。読者の不安や悩みを理解し、それを希望に変える言葉を選ぶことで、あなたの文章は読者にとっての「心の支え」となるでしょう。

NLPの知見をライティングに応用することは、読者の心を深く理解し、彼らの感情に寄り添い、行動を促すための強力な手段となります。AIは、これらの複雑な心理学的概念をあなたの文章に落とし込むための、頼れるアシスタントです。あなたの言葉が、読者の心に温かい光を灯すことを願っています。

第2章:AIと共に紡ぐ「共感」と「信頼」の文章表現

読者の心を深く理解したら、次はそれを文章に落とし込み、読者との間に「共感」と「信頼」の絆を築いていく番です。AIは、あなたの言葉が読者の心に響き、信頼されるための表現を紡ぎ出す強力なパートナーとなります。あなたのブログにこのような「言葉の錬金術師」を是非加えてください。

1. 共感を呼ぶストーリーテリング:AIが導く「経験」の言語化

人間は、物語に心を動かされる生き物です。あなたの「経験」をストーリーとして語ることは、読者との間に深い共感を生み出し、あなたのブログに「人間味」と「温かさ」をもたらします。AIは、あなたの経験を魅力的な物語として言語化し、読者の心に響くストーリーテリング(物語やエピソードを盛り込むことによって相手に伝えたい想いやコンセプトを印象付ける手法)をサポートしてくれます。

AIを活用したストーリーテリングのヒント:

1.経験の棚卸しと構造化:あなたのブログのテーマに関連する経験を、AIに話しかけるように書き出してみましょう。書き出した文章に問いかけます。「こんな時、どう感じた?」「どんな課題に直面した?」「どうやって乗り越えた?」など、具体的な質問をAIに投げかけることで、あなたの経験を細分化し、物語の要素(登場人物、葛藤、解決、教訓など)を明確にすることができます。AIは、あなたの経験の中から、読者が共感しやすいポイントや、物語の核となる部分を見つけ出す手助けをしてくれます。

2.感情の描写と表現の豊かさ:ストーリーテリングにおいて、登場人物(あなた自身や読者)の感情を豊かに描写することは非常に重要です。AIに「この時の私の感情を、もっと具体的に表現するには?」「読者がこの状況を想像しやすいように、五感に訴えかける言葉を提案して」と依頼してみましょう。AIは、喜怒哀楽を表現する多様な言葉や、情景描写に役立つ表現を提案してくれます。これにより、読者はあなたの物語を「追体験」し、感情移入しやすくなります。

3.読者の共感を呼ぶ「普遍性」の抽出:あなたの個人的な経験であっても、その中に読者が「自分ごと」として感じられる普遍的なテーマや教訓を見出すことができれば、より多くの読者の共感を呼ぶことができます。AIに「この経験から、読者が学べる普遍的な教訓は何?」「このストーリーが、読者のどんな悩みに寄り添える?」と問いかけてみましょう。AIは、あなたの経験を客観的に分析し、読者の心に響くメッセージを抽出する手助けをしてくれます。

4.ストーリーの構成と推敲:物語には、読者を引き込むための構成(起承転結、ヒーローズジャーニー『世界中の神話や寓話を研究し導き出された人を惹きつけるストーリーの法則』など)があります。AIに「この経験を物語として、読者が飽きずに読み進められる構成を提案して」「このストーリーの導入部分をもっと魅力的にするには?」と依頼してみましょう。AIは、物語の構成案を提案したり、文章の推敲をサポートしたりすることで、あなたのストーリーが読者の心に深く刻まれる内容に導いてくれます。

あなたの「経験」は、誰にも真似できない貴重な財産です。AIを上手に活用して、その経験を魅力的な物語として読者に届けましょう。あなたのストーリーが、読者の心に温かい光を灯し、共感の輪を広げてくれることでしょう。

2. 信頼を築く「専門性」の表現:AIがサポートする正確な情報伝達

読者との信頼関係を築く上で、「専門性」を正確かつ分かりやすく伝えることは非常に重要です。あなたが提供する情報が信頼できるものであると読者が感じれば、あなたのブログは彼らにとって「頼れる情報源」となります。AIは、あなたの専門知識を読者に正確に、そして効果的に伝えるための表現をサポートしてくれます。

AIを活用した専門性表現のポイント:

1.専門用語の適切な使用と解説:専門用語は、時に読者を遠ざけてしまう原因にもなりますが、適切に使うことであなたの専門性を示すことができます。AIに「この専門用語は、どの程度の読者層に理解されるか?」「この専門用語を、初心者にも分かりやすく解説するには、どのような比喩や具体例が適切か?」と質問してみましょう。AIは、読者の知識レベルに応じた解説文の生成や、専門用語の言い換えを提案してくれます。これにより、専門性を保ちつつ、読者の理解を深めることができます。

2.根拠に基づいた情報提示:あなたの主張や情報には、必ず信頼できる根拠を添えましょう。AIは、学術論文、公的機関のデータ、専門家の見解など、信頼性の高い情報源を検索し、あなたの主張を裏付けるデータや引用文を見つけ出す手助けをしてくれます。AIに「この主張を裏付ける最新の研究データはありますか?」「この統計の出典を教えてください」と依頼することで、あなたの記事の信頼性を高めることができます。ただし、AIが提示した情報も、必ずあなた自身で確認し、正確性を大丈夫だと保証して担保することが重要です。

3.客観性と中立性の維持:専門的な情報を伝える際には、客観的で中立的な視点を保つことが信頼性を高めます。AIに「この文章に偏りはありませんか?」「より客観的な表現にするにはどうすればいいですか?」と問いかけてみましょう。AIは、感情的な表現や主観的な意見が混じっていないかを確認し、より事実に基づいた表現に修正する提案をしてくれます。これにより、読者はあなたの情報を公平なものとして受け止めることができます。

4.情報の網羅性と深掘り:読者が知りたい情報を網羅し、さらに一歩踏み込んだ深掘り情報を提供することで、あなたのブログの専門性は際立ちます。AIに「このテーマに関して、読者が他に知りたいであろう情報は何か?」「この概念をさらに深く掘り下げるには、どのような側面からアプローチすべきか?」と質問してみましょう。AIは、関連するサブトピックや、読者の疑問を解消するための追加情報を提供してくれます。これにより、あなたのブログは「このテーマなら、ここを見れば全てが分かる」という、読者にとっての「決定版」となるでしょう。

AIは、あなたの専門知識を「読者に伝わる形」に変換するための強力なツールです。AIの力を借りて、あなたの専門性を最大限に引き出し、読者から「この人の情報は信頼できる」と心から思われるブログを築き上げていきましょう。あなたの知識が、読者の未来を明るく照らします。

3. 権威性を高める言葉選び:AIが提案する説得力のある表現

「権威性」とは、あなたがその分野においてどれだけ認められ、影響力を持っているかを示すものです。権威性は、読者の行動を促し、あなたのメッセージをより強く印象づける上で非常に重要です。AIは、あなたの文章に「権威」と「説得力」をもたらす言葉選びをサポートしてくれます。これによって、あなたのブログに「カリスマ講師」が加わるようなものです。

AIを活用した権威性を高める言葉選びのコツ:

1.専門家としての「声」の確立:あなたのブログ記事は、誰かの意見をまとめたものではなく、あなた自身の「専門家としての声」が響いているべきです。AIに「この文章を、より自信を持って、専門家として語るようなトーンに修正して」「読者に『この人はプロだ』と感じさせる言葉遣いを提案して」と依頼してみましょう。AIは、専門用語の適切な配置、断定的な表現の使用、論理的な展開など、あなたの「声」を際立たせるための表現を提案してくれます。

2.実績や経験の具体的な提示:あなたの実績や経験は、あなたの権威性を裏付ける最も強力な証拠です。AIに「私の〇〇の経験を、読者に響くように具体的に記述するには?」「この実績を、読者に『すごい!』と思わせるように表現するには?」と質問してみましょう。AIは、具体的な数字、エピソード、読者のベネフィット(それを手に入れることによって何を得られるのか、何がどう変化するのか)に繋がる表現など、あなたの実績を最大限にアピールするための言葉選びをサポートしてくれます。ただし、誇張せず、事実に基づいた表現を心がけましょう。

3.引用と参照の戦略的活用:信頼できる専門家や機関の言葉を引用することは、あなたの権威性を補強します。AIに「この主張を裏付けるために、どのような専門家の言葉を引用すべきか?」「このデータは、どの機関のものを参照するのが最も説得力があるか?」と問いかけてみましょう。AIは、あなたの主張に説得力を持たせるための引用元や、引用文の最適な配置を提案してくれます。これにより、あなたのブログは、単なる情報提供の場ではなく、「知識の集積地」としての価値を高めます。

4.読者の行動を促す「強い言葉」:権威性のある文章は、読者の行動を促す力を持っています。AIに「読者に〇〇という行動を促すために、どのような言葉が最も効果的か?」「このメッセージを、読者の心に強く残すには?」と質問してみましょう。AIは、行動喚起を促すフレーズ、緊急性や希少性を伝える言葉、読者のメリットを強調する表現など、読者の心に響き、行動へと繋がる「強い言葉」を提案してくれます。ただし、読者を煽るような表現は避け、あくまで読者の自発的な行動を促すことを目指しましょう。

AIは、あなたのブログに「信頼と影響力」という翼を与えるためのツールです。AIの力を借りて、あなたの言葉に権威と説得力を持たせ、読者の人生にポジティブな変化をもたらすことができるよう、共に歩んでいきましょう。あなたの言葉が、読者の未来を切り開く鍵となることを信じています。

第3章:AIで深める「読者との絆」:不安を癒し、満たされた気持ちへ

読者の心を掴むライティングとは、単に情報を伝えるだけでなく、読者の抱える不安を癒し、彼らが満たされた気持ちになるような体験を提供することです。AIは、あなたの文章が読者の心に寄り添い、深い絆を築くための強力なサポート役となります。こうなれば、あなたのブログに「心のカウンセラー」が常駐しているようなものです。

1. 読者の疑問を先回り:AIが予測する「知りたい」の深層

読者が記事を読み進める中で抱くであろう疑問や不安を、事前に察知し、それに対する答えを用意しておくことは、読者の満足度を大きく高めます。AIは、膨大なデータから読者の行動パターンや思考プロセスを分析し、彼らが「次に何を知りたいか」「どんな疑問を抱くか」を予測する手助けをしてくれます。読者の心の中を覗き見しているかのように、彼らの「知りたい」の深層に迫ることができるのです。

AIを活用した疑問の先回り術:

1.関連キーワードの深掘り:読者が検索するキーワードの背後には、様々な疑問が隠されています。AI搭載のキーワード分析ツールを使って、メインキーワードだけでなく、関連キーワード(特定のキーワードと関連付けられた他のキーワードやフレーズ)、共起キーワード(特定のキーワードと一緒に使われやすかったり、一緒によく出現する単語やフレーズ)、サジェスト(Googleの検索窓にキーワードを入力する際に検索候補として自動的に表示・提案され、ユーザーの検索をサポートする)キーワードなどを徹底的に分析しましょう。AIは、これらのキーワードの組み合わせから、読者が抱える具体的な疑問や、次に検索するであろう情報を予測してくれます。例えば、「AIツール 比較」と検索する読者は、その後に「AIツール 選び方」「AIツール 無料」「AIツール 使い方」といった疑問を抱く可能性があります。これらの疑問に対する答えを、あらかじめ記事の中に盛り込んでおくことで、読者は「かゆいところに手が届く」と感じるでしょう。

2.「よくある質問」のAI分析:あなたのブログのコメント欄や、SNS、Q&Aサイトなどで読者から寄せられる質問は、彼らが抱える疑問の宝庫です。AIにこれらの質問データを分析させ、「最も頻繁に寄せられる質問」「解決策が求められている質問」「感情的な要素が強い質問」などを抽出してもらいましょう。AIは、これらの質問をカテゴリーに分けて、優先順位を付けてくれます。これにより、効率的にQ&Aコンテンツを作成したり、記事の改善に役立てたりすることができます。読者の「生の声」から、彼らの真のニーズを汲み取りましょう。

3.読者の「つまずきポイント」の予測:記事を読み進める中で、読者が「ここでつまずくかもしれない」「この専門用語で理解が止まるかもしれない」といったポイントを予測し、事前に丁寧な解説や補足情報を加えることは、読者の離脱を防ぎ、最後まで読み進めてもらうために重要です。AIに「この文章で読者が誤解しやすい箇所はどこか?」「この概念を理解するために、どのような前提知識が必要か?」と質問してみましょう。AIは、読者の理解度を考慮した上で、より分かりやすい表現や、補足すべき情報を提案してくれます。こうしておくことは、読者の隣に座って、つまずきそうな時にそっと手を差し伸べるような優しさです。

4.ネガティブな感情の予測と解消:読者は、記事を読む中で不安、疑問、不信感といったネガティブな感情を抱くことがあります。AIは、特定のキーワードや表現が読者にどのような感情を抱かせるかを予測し、それらの感情を解消するための言葉や情報を提供してくれます。例えば、「AIに仕事を奪われる」といった不安を抱く読者に対しては、「AIはあなたの仕事を奪うのではなく、あなたの仕事を助けるパートナーです」といったポジティブなメッセージや、具体的な活用事例を提示することで、不安を和らげることができます。読者の心に寄り添い、安心感を与える言葉を選びましょう。

AIは、読者の「知りたい」の深層を予測し、彼らが抱える疑問や不安を先回りして解消するための強力なツールです。AIの力を借りて、読者が「このブログは、私のことを本当に理解してくれている」と感じるような、心温まる文章を紡ぎ出していきましょう。あなたの文章が、読者の心のオアシスとなることを願っています。

2. 優しい言葉で心を解き放つ:AIが提案する労わりの表現

読者の心を掴むライティングにおいて、専門知識や情報提供だけでなく、読者の感情に寄り添い、優しく労わる言葉をかけることは非常に重要です。特に、ブログ運営や新しい技術の習得など、未知の領域に踏み込んで困難なことに直面している読者に対しては、励ましや共感のメッセージが彼らの心を解き放ち、前に進む勇気を与えます。AIは、あなたの文章に「温かさ」と「人間味」を加えてくれる表現、読者の心を癒す労わりの表現を提案してくれます。こうなると、あなたのブログは「心の避難所」という役目も果たしてしまいそうですね。

AIを活用した労わりの表現のポイント:

1.共感の言葉を添える:「大変でしたね」「よく頑張りましたね」「その気持ち、よく分かります」といった共感の言葉は、読者が「自分は一人じゃない」と感じ、安心感を得るために非常に効果的です。AIに「この状況で読者が感じるであろう感情を表現する言葉を提案して」「読者の苦労を労う言葉をいくつか考えて」と依頼してみましょう。AIは、読者の感情に寄り添う、心温まるフレーズを生成してくれます。読者の心に寄り添うことで、彼らはあなたのブログに心を開いてくれるでしょう。

2.ポジティブなリフレーミング:読者が抱えるネガティブな感情や状況を、ポジティブな視点に変換する「リフレーミング」は、彼らの心を軽くし、前向きな気持ちにさせる効果があります。例えば、「失敗してしまった」という読者に対して、「それは失敗ではなく、成功への貴重な一歩です」とリフレーミングすることで、彼らの自己肯定感を高めることができます。AIに「このネガティブな状況を、ポジティブに捉え直す言葉を提案して」「読者が希望を感じられるようなリフレーミングの表現を考えて」と依頼してみましょう。AIは、読者の心を明るく照らす言葉を見つける手助けをしてくれます。

3.具体的な応援メッセージ:抽象的な励ましだけでなく、具体的な行動を促す応援メッセージは、読者に「自分にもできる」という自信を与えます。「小さな一歩から始めてみましょう」「まずは〇〇を試してみてください」といった具体的な提案は、読者の行動へのハードルを下げ、成功体験へと導きます。AIに「読者が行動を起こしやすい具体的な応援メッセージを考えて」「読者の背中を優しく押す言葉を提案して」と依頼してみましょう。AIは、読者の状況に合わせた、パーソナルな応援メッセージを生成してくれます。あなたの言葉が、読者の「行動のきっかけ」となることを願っています。

4.労いと感謝の言葉:記事を最後まで読んでくれた読者に対して、労いと感謝の言葉を伝えることは、彼らとの絆を深める上で非常に重要です。「ここまで読んでくださり、ありがとうございます」「あなたの努力は必ず報われます」といった言葉は、読者に「自分は大切にされている」と感じさせ、あなたのブログへの愛着を育みます(エンゲージメント)。AIに「記事の最後に、読者への感謝と労いの言葉を添えて」「読者がまた読みに来たくなるような、心に残る締めくくりの言葉を提案して」と依頼してみましょう。AIは、読者の心に温かい余韻を残す言葉を見つける手助けをしてくれます。

AIは、あなたの文章に「心の栄養」を与えるためのツールです。AIの力を借りて、読者の心を優しく包み込み、彼らが安心してあなたのブログに帰ってこられるような、温かい場所を創り上げていきましょう。あなたの言葉が、読者の人生に癒しと希望をもたらすことを信じています。

3. 読者の行動を促す「安心感」の醸成:AIがサポートするポジティブなメッセージ

読者の心を掴み、最終的に彼らの行動を促すためには、彼らが「安心」して一歩を踏み出せるような環境を文章で作り出すことが重要です。不安や恐れは、行動を阻害する最大の要因です。AIは、あなたの文章が読者に安心感を与え、ポジティブな気持ちで行動へと向かわせるためのメッセージ作りをサポートしてくれます。あなたのブログが「安全な港」になれるように、AIのサポートを受けることも、ありですね。

AIを活用した安心感醸成のポイント:

1.リスクの明確化と対処法の提示:読者が新しいことに挑戦する際、必ず「もし失敗したらどうしよう」「どんなリスクがあるのだろう」といった不安を抱きます。これらのリスクを隠すのではなく、明確に提示し、それに対する具体的な対処法や回避策を提示することで、読者は「もしもの時も大丈夫」と安心できます。AIに「この行動に伴う潜在的なリスクをリストアップし、それぞれの対処法を提案して」「読者が不安を感じやすいポイントを特定し、それに対する安心材料を提示して」と依頼してみましょう。AIは、読者の不安を具体的に解消するための情報を提供してくれます。

2.成功事例と失敗事例のバランス:成功事例は読者に希望を与えますが、失敗事例から学ぶことも非常に多いです。失敗事例を共有する際には、その失敗から何を学び、どう改善したのかを明確に伝えることで、読者は「失敗しても大丈夫」「自分も乗り越えられる」と安心できます。AIに「このテーマに関する成功事例と失敗事例をバランス良く提示し、失敗から学べる教訓を強調する文章を考えて」「読者が共感しやすい失敗談と、それを乗り越えたストーリーを提案して」と依頼してみましょう。AIは、読者が現実的な視点を持つことを助け、過度な期待と失望を防ぎます。

3.段階的なステップの提示:複雑なテーマや大きな目標を提示する際には、それを小さな、達成可能なステップに分解して提示することで、読者は「これなら自分にもできる」と感じ、安心感を得られます。AIに「この目標を達成するための具体的なステップを、初心者向けに分かりやすく分解して」「各ステップで読者が感じるであろう困難と、その乗り越え方を提示して」と依頼してみましょう。AIは、読者が無理なく行動を開始できるよう、具体的なロードマップを提案してくれます。小さな成功体験の積み重ねが、読者の自信を育みます。

4.ポジティブな未来の描写:読者が行動を起こした先に、どのような素晴らしい未来が待っているのかを具体的に描写することは、彼らのモチベーションを高め、安心感を与える上で非常に効果的です。AIに「この行動によって読者が得られる具体的なメリットを、感情に訴えかける言葉で描写して」「読者がワクワクするような未来のビジョンを提示して」と依頼してみましょう。AIは、読者の心に希望の光を灯し、彼らが前向きな気持ちで行動へと踏み出せるような、ポジティブなメッセージを生成してくれます。あなたの言葉が、読者の未来を明るく照らす灯台となることを願っています。

AIは、あなたの文章が読者に「安心」という最高のプレゼントを贈るためのツールです。AIの力を借りて、読者が自信を持って一歩を踏み出せるような、温かく、そして力強いメッセージを紡ぎ出していきましょう。あなたの文章が、読者の人生にポジティブな変化をもたらすことを心から願っています。

第4章:AI時代のライターが目指す「人間らしさ」の追求

AIが進化し、文章生成の能力が飛躍的に向上する中で、「AI時代のライター」として私たちが目指すべきは、AIには真似できない「人間らしさ」の追求です。AIは強力なツールですが、それはあくまであなたの創造性を増幅させるためのものです。AIと共創することで、あなたの個性や人間味がより際立ち、読者の心に深く響く文章を生み出すことができます。AIというツールをあなたの「創造性の翼」にしてくださいね。

1. AIと共創するライティングフロー:効率と創造性の両立

AIをライティングのパートナーとして活用することで、あなたは文章作成の効率を飛躍的に高めながら、より創造的な作業に集中できるようになります。AIは、あなたの思考を整理し、アイデアを広げ、文章の質を高めるための強力なサポートを提供してくれます。

AIと共創するライティングフローの例:

1.アイデア出しと構成案の作成:記事のテーマが決まったら、まずはAIに「このテーマで読者が知りたいことは何か?」「どのような構成が読者の興味を引くか?」と質問してみましょう。AIは、キーワード分析や競合記事の分析結果を元に、読者の検索意図に合致したアイデアや、論理的で魅力的な構成案を提案してくれます。これにより、あなたは記事の骨子を効率的に作成し、執筆の方向性を明確にすることができます。

2.情報収集とファクトチェックの補助:記事執筆に必要な情報収集や、情報の正確性を確認するファクトチェックは、時間と労力がかかる作業です。AIに「この情報源の信頼性は?」「この統計データは最新のものか?」と質問したり、関連する論文やニュース記事の要約を依頼したりすることで、効率的に情報収集を進めることができます。ただし、AIが提供する情報はあくまで補助であり、最終的な確認はあなた自身で行うことが重要です。

3.文章の生成と推敲:記事の各セクションの執筆において、AIに「この見出しの内容を具体的に説明する文章を生成して」「この文章をもっと分かりやすく、魅力的に修正して」と依頼してみましょう。AIは、あなたの指示に基づいて文章を生成したり、表現の改善案を提案したりしてくれます。生成された文章をそのまま使うのではなく、あなたの言葉で修正し、あなたの個性や人間味を加えることで、AIとあなたの「共創」が生まれます。AIは、あなたの文章をより洗練されたものにするための「磨き手」です。

4.SEO最適化と内部リンクの提案:記事が完成したら、AIに「この記事のSEOをさらに最適化するには?」「関連する過去記事への内部リンクをどこに設置すべきか?」と質問してみましょう。AIは、キーワードの配置、見出しの最適化、内部リンクの提案など、検索エンジンからの評価を高めるための具体的なアドバイスを提供してくれます。これにより、あなたの記事はより多くの読者に届くようになります。

AIは、あなたのライティングプロセスを効率化し、より質の高い文章を生み出すための「最高の相棒」です。AIを使いこなすことで、あなたは時間的な余裕が生まれ、より創造的な思考や、読者とのコミュニケーションに集中できるようになるでしょう。

2. あなた自身の「声」を見つける:AIが引き出す個性と魅力

AIがどんなに優れた文章を生成できたとしても、AIには「個性」や「人間味」がありません。読者があなたのブログに惹かれるのは、そこにあなた自身の「声」が感じられるからです。AIは、あなたの個性や魅力を引き出し、あなただけの「声」を見つけるための鏡となってくれます。

AIを活用して「あなた自身の声」を見つける方法:

1.あなたの思考や感情を言語化する:AIに「私がこのテーマについてどう感じているか、どんな思いがあるか、言葉にしてみて」と問いかけてみましょう。AIは、あなたの断片的な思考や感情を整理し、具体的な言葉として表現する手助けをしてくれます。これにより、あなたは自分自身の内面を深く掘り下げ、あなたの「核」となるメッセージを見つけることができるでしょう。

2.あなたの「話し言葉」を分析する:あなたが普段、友人や家族と話す時の言葉遣い、表現の癖、ユーモアのセンスなどをAIに分析させてみましょう。AIに「私の話し言葉の特徴を捉えて、それを文章に反映させるにはどうすればいいか?」と質問することで、あなたの文章に自然な「あなたらしさ」を加えることができます。読者は、飾らないあなたの言葉に、親近感や信頼を感じるはずです。

3.読者との対話から学ぶ:読者からのコメントやメッセージは、あなたの「声」がどのように受け取られているかを知る貴重なフィードバックです。AIに「このコメントから、読者は私の文章のどんな点に魅力を感じているか?」「読者が私の文章に期待していることは何か?」と分析させてみましょう。読者の反応から、あなたの「声」の強みや、さらに磨くべき点を発見することができます。

4.AIに「あなたの個性」を学習させる:あなたが過去に書いたお気に入りの記事や、あなたの個性がよく表れている文章をAIに学習させてみましょう。AIに「私の文章スタイルを真似て、このテーマで文章を生成して」と依頼することで、AIはあなたの「声」を模倣した文章を生成してくれます。それを参考に、さらにあなたの個性を際立たせる表現を追求していくことができます。AIは、あなたの「分身」として、あなたの個性を客観的に見つめ直す機会を与えてくれます。

AI時代だからこそ、あなたの「人間らしさ」が、あなたのブログの最大の武器となります。AIを使いこなすことで、あなたは自分自身の「声」をより深く理解し、それを文章として表現する喜びを感じられるようになるでしょう。あなたの「声」が、読者の心に温かい響きをもたらすことを願っています。

3. 継続的な学びと成長:AIが示すライティングの未来

ライティングの世界は常に進化しており、AIの登場によってその進化はさらに加速しています。AI時代のライターとして、私たちは常に学び続け、成長していく必要があります。AIは、あなたの学びと成長をサポートし、ライティングの未来を共に切り開くための「羅針盤」となってくれます。

AIと共に継続的に学び、成長する方法:

1.最新のAI技術とツールの学習:AI技術は日進月歩で進化しています。常に最新のAI技術や、ライティングに役立つ新しいAIツールにアンテナを張り、積極的に学習していきましょう。AIに関するニュース記事や専門ブログをAIに要約させたり、新しいツールの使い方をAIに質問したりすることで、効率的に知識を吸収できます。AIは、あなたの「学びのパートナー」です。

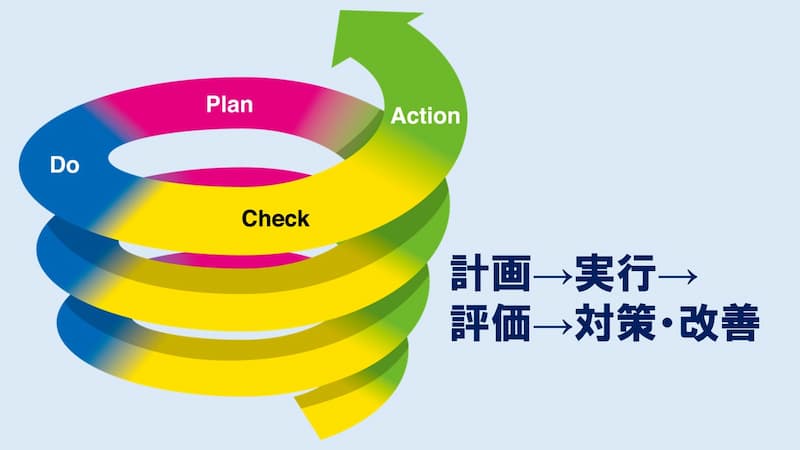

2.データに基づいた改善サイクル:AIは、あなたのブログ記事のパフォーマンス(アクセス数、滞在時間、エンゲージメントなど)を分析し、改善点を見つけ出す手助けをしてくれます。AIに「この記事のどの部分が読者に響いているか?」「どの部分で読者が離脱しているか?」と質問してみましょう。AIは、データに基づいた具体的な改善策を提案してくれるため、あなたはPDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を効率的に回し、継続的にライティングスキルを向上させることができます。

3.倫理的なAI利用の探求:AIを活用する上で、倫理的な問題(著作権、情報の正確性、バイアス『偏り・偏見・先入観』など)についても常に意識し、探求していく必要があります。AIに「AI生成コンテンツの倫理的な利用について、どのような点に注意すべきか?」「AIのバイアスを避けるためにはどうすればいいか?」と質問してみましょう。AIは、これらの複雑な問題について考えるための情報や視点を提供してくれます。責任あるAI利用を心がけることで、あなたのブログの信頼性はさらに高まります。

4.コミュニティとの交流と貢献:AI時代のライターとして、他のライターやブロガーとの交流は非常に重要です。AIに関する情報交換、ライティングスキルの共有、互いの記事へのフィードバックなどを通じて、共に学び、成長していきましょう。AIは、関連するオンラインコミュニティやイベントを見つけたり、交流のきっかけとなるメッセージの作成をサポートしたりしてくれます。人との繋がりが、あなたの成長を加速させます。

AIは、あなたのライティングの可能性を無限に広げる「未来への扉」です。AIと共に学び、成長し続けることで、あなたは読者の心を深く理解し、彼らの人生にポジティブな影響を与えることができる、真の「言葉のプロフェッショナル」となるでしょう。あなたの言葉が、未来を創る力となることを信じています。

おわりに:あなたの言葉で、世界を豊かにする旅へ

ここまで、AI分析を活かした読者の心を掴むライティング術について、心理学やNLPの視点も交えながら、じっくりと学んできました。フロイト、ユング、アドラーといった偉大な心理学者たちの洞察、そしてNLPの具体的なテクニックが、AIという最先端のツールと融合することで、あなたの文章がどれほどパワフルになるか、感じていただけたでしょうか。

「難しそう…」と感じた方もいるかもしれません。でも、安心してください。大切なのは、完璧を目指すことではなく、今日学んだことを一つでも実践してみることです。小さな一歩が、やがて大きな変化を生み出します。あなたの言葉は、読者の心を癒し、不安を解消し、そして行動へと導く力を持っています。その力を信じて、一歩ずつ進んでいきましょう。

AIは、あなたのライティングをサポートする強力なパートナーです。しかし、文章に魂を吹き込み、読者の心に深く響かせるのは、あなた自身の「人間らしさ」です。あなたの経験、感情、そして読者への温かい想いが、AIの分析力と融合することで、唯一無二の文章が生まれます。AIにはあなたの「心」を伝える技術があります。でもAIには「心」がありません。だからこそ、あなたの生きた言葉は、AI時代においても、かけがえのない価値を持ち続けるのです。

もし、あなたが今、ブログ運営やライティングで悩んでいるなら、どうか思い出してください。あなたは一人ではありません。AIという心強い相棒が、そしてこの記事が、いつでもあなたの隣にいます。あなたの言葉が、誰かの心を温め、誰かの人生を豊かにする。そんな素晴らしい旅を、これからも一緒に続けていきましょう。あなたの言葉が、世界をより良い場所にする力となることを、心から願っています。